数珠は仏様やご先祖様を

礼拝供養する際のもっとも身近な仏具です

数珠(じゅず)は念珠(ねんじゅ)とも言い、もともとは、お経やお題目を上げるときにその数を数える法具でした。今ではお経やお題目を唱えたり、仏様を礼拝する時に手にかけてお参りします。

お数珠とは

昔、お釈迦様が在世の頃、難陀国(なんだこく)が乱れたときに、「無鏤子(むくろじ)の実を108個つないで連珠を作り、それをいつも身体から話さず念仏を唱え、一つずつ爪繰ればおのずから心が静まり、煩いを除き、正しい間違いのない政治が出来る」と説いたことが始まりとされています。

お数珠は持っているだけで功徳があるとされ、普通108の玉から出来ています。これは108の煩悩を退散・消滅させる功徳があるからだと言われていますが、玉の数はこのほかにも108の十倍の1,080のものから六分の一の18のものまで様々あります。

宗派による違い

宗派によってお数珠の形が異なります。略式のものは八宗用と言われ、各宗派で用いられます。一般の信徒では、八宗用の片手念珠が多く用いられます。

- 天台宗

- 禅

(曹洞・臨在)宗

- 浄土宗

- 真言宗

- 日蓮宗

- 浄土真宗

- 八宗二輪

- 八宗片手

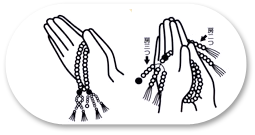

お数珠のかけ方

合掌は仏様を尊び、供養する気持ちをあらわしたものです。一説によれば、右手は仏様を表し、左手は私たち凡夫を表すと言います。手を合わせることによって、仏様の境地に私たちが近づけると言うのです。 合掌の仕方は、先ず指と指の間を離さずくっつけて掌をピッタリと合わせます。そして位置としては胸の前に、胸にはつけないで少し前に出します。掌の角度は45度くらい。ひじは張らず、肩の力を抜くようにするといいでしょう。

天台宗 |

臨済・曹洞宗 |

浄土宗 |

浄土真宗本願寺派 |

真言宗 |

真宗大谷派 |

日蓮宗 |

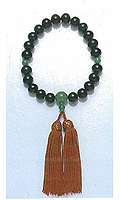

お数珠の材質

お釈迦様が菩提樹の木の下で悟りを開いたとされることから菩提樹や七宝が良いとも言われますが、特に決まりはありません。玉の大きいものが男性、小さいものが女性用とされます。黒檀などの唐木、水晶、ひすい、メノウ、琥珀、真珠などさまざまな種類があります。

購入時期

特に決まった時期はありません。数珠はお守りの意味もある為に、貸し借りするものではないとされます。社会人になれば、仏事に参列する機会も増えますので、成人や就職のお祝いにされる場合もあります。娘さんがお嫁入りの際にご両親が数珠を持たせる風習があります。地域によっては、その家の色に染まるという意味で、白い房が好まれます。

「数珠は自分で買うものではない」というのは、親が数珠を揃えてやるということが多かったことから言われたようで、本来いつ誰が買っても良く、必要だと感じたときが買い時です。

お数珠の修理

お数珠の紐が切れた、房が色褪せたというときは修理(繫ぎ直し、房替え)が出来ます。 房の形状、足し玉の有無によって値段が変わってきますので、店頭でお訪ね下さい。